ダニを知る/生態や種類について紹介

■記事の信頼性

☆公益社団法人日本ペストコントロール協会会員

☆一般社団法人埼玉県ペストコントロール協会、感染症予防衛生隊

☆日本ペストロジー学会会員

☆建築物ねずみ昆虫等防除業登録の有る

”すぐくる”総合リビングサービス株式会社の

防除作業監督者で代表取締役の”高橋”が筆者です!

(”すぐくる”総合リビングサービス株式会社 高橋)

ダニの生態・種類

ダニは昆虫ではなく、クモやサソリと同じ節足動物の仲間です。頭部、胸部、腹部が一体化して胴体を形成し、その前方には顎体部と呼ばれる口器があります。屋内に生息するダニは屋内塵性ダニ類と総称され、その中でもヒョウヒダニがアレルギーの原因となります。

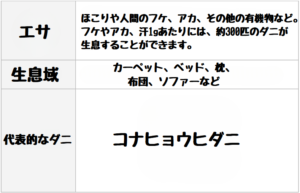

屋内塵性ダニ類には、ヒョウヒダニ(チリダニ)類、コナダニ類、ツメダニ類が含まれます。特にヒョウヒダニ類の中でコナヒョウヒダニとヤケヒョウヒダニが多く、全体の7~9割を占めています。

ヒョウヒダニ(チリダニ)

ダニはほぼ一年中見られ、特にカーペットや家具などに多く生息します。大量発生すると、ダニの体、死骸、糞がアレルギー性疾患の原因物質(アレルゲン)になり得ますが、人を刺すことはありません。ダニは温度20~30℃、湿度60~80%の高温多湿な環境を好む傾向があります。

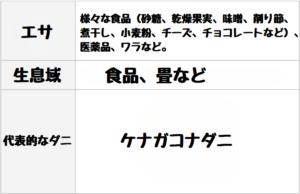

コナダニ

梅雨の時期や秋口にはダニが増殖します。これらは高温多湿を好むため、繁殖力が非常に強いです。ダニ自体は人を刺すことはありませんが、大量発生すると、コナダニを食べるツメダニが増え、これによる刺咬被害が発生することがあります。低温にも強いコナダニの増殖を抑制するためには、湿度を低く保つことが効果的です。

コナダニが大量に発生すると、まるで白い粉を吹きかけたように見えます。食品や畳、新築の家にも発生することがあります。

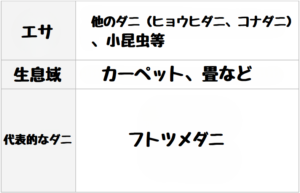

ツメダニ

梅雨の時期や秋口にはダニが増殖し、特に8月から9月にかけて被害が増えます。これらのダニは他のダニやチャタテムシを捕食し、これらの獲物が増えるとツメダニの発生も増加します。通常は吸血しないが、まれに人間を誤って刺して体液を吸い、刺咬症を引き起こすことがあります。

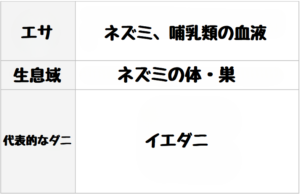

イエダニ

ネズミや鳥に寄生し、吸血するダニは、宿主のネズミが死亡したり、ネズミの巣で大量発生した場合に人間にも吸血することがあります。彼らは割れ目や暗所に隠れ、通常夜に活動します。5月から出現し始め、6月から9月にかけてが繁殖のピークで、この期間に人への被害が最も多く報告されます。

マダニは屋外で生息する大型のダニで、感染症を媒介する可能性があります。

マダニは肉眼で確認可能な大型ダニで、成虫のサイズは約3~10mmと種類によって異なり、これが特徴の一つです。

マダニの数は3月から4月にかけて増え始め、10月から11月にかけてが活動のピークです。中には冬に活動する種もいます。最近では、山や公園、河川敷、草地、庭など、身近な場所での目撃が問題になっています。

私は以前、マダニに血を吸われたことがあります。耳の裏で吸血されていて、数日間気付かなかったのですが、理髪店で指摘されて初めて気づき、すぐに病院へ行きました。運良く生きています。

・マダニの付着予防法

散歩や公園での遊び時には、長袖を着て肌の露出を減らす、明るい色の服を選んでダニの確認を容易にするなどの工夫が効果的です。ディートを含む虫除けを賢く使い、ダニを避けましょう。外から帰宅したら、家に入る前にダニがついていないかをチェックし、衣服を叩いたりテープで取り除いたりするのもおすすめです。

・マダニに刺された場合

マダニに刺された場合、または刺された可能性がある場合は、皮膚科などの医療機関で治療を受けることが推奨されます。その際、刺された部位や日時、状況を医師に詳細に伝えることが重要です。

マダニの刺咬により、皮膚が赤く腫れて炎症を起こすことがありますが、かゆみが伴わないため、吸血されていることに気づかないことも少なくありません。

吸血しているマダニを見つけた場合は、無理に取るとダニの口部が皮膚に残る恐れがあるため、自分で取らずに医療機関で適切な処置を受けることが望ましいです。マダニをつまんで取り除こうとすると、マダニの体内の病原体が逆流する可能性があります。また、吸血中のマダニを殺すと、その口部が皮膚に残ることがあるため、医療機関での処置が必要です。

・マダニが媒介する感染症

マダニに刺されると、日本紅斑熱やライム病などの感染症、特に「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」を発症するリスクがあります。日本全国でSFTSウイルスを保有するマダニが確認されており、国内に広く分布しているとされています。SFTSウイルスを持つマダニに刺されると、潜伏期間は約6日から2週間です。発症すると、38度以上の発熱、嘔吐、下痢、食欲不振などの症状が現れます。致死率は約6~30%とされていますが、現在有効な治療薬やワクチンは存在しません。

ダ二の害

アレルギーの原因となるダニ。

アレルギー疾患の原因の80%以上がダニによるものです。

ツメダニは人間を刺すことがあります。

ツメダニは、ヒョウヒダニやコナダニなどのダニを捕食して体液を吸い取り生存しています。通常、室内での数は少ないですが、家が建てられて2~3年後や新しい畳のある場所では、ヒョウヒダニやコナダニ、チャタテムシが大量発生することがあり、その結果、これらを捕食するツメダニも多く見られることがあります。

ツメダニは血を吸うことはありませんが、夜間に人々が眠っている間に活動し、人を刺して唾液を注入し、体液を吸取ります。

刺された場合、直後には痒みや腫れはありませんが、1~2日後に赤みと腫れ、そしてかゆみが現れ、約1週間続くことがあります。これは遅延性アレルギー反応による皮膚炎です。

被害を受けやすいのは、大腿部や上腕部の内側、腹部や腰部などで、布団や畳に接触する部分に多く見られます。

イエダニはネズミに寄生して感染症を媒介することがあります。

イエダニはネズミに寄生し、血を吸うダニです。寄生していたネズミが死亡すると、新しい宿主を求めて人間を吸血し、その結果皮膚炎を引き起こすことがあります。特に腹部や太ももを吸血されることが多く、6月から9月にかけての発生が多いです。

ネズミの存在はイエダニがいる可能性を意味します。まずネズミの駆除を行い、次に感染症を媒介する可能性のあるイエダニを部屋全体に及び部分的に駆除し、最終的には掃除機で死骸や糞をしっかりと除去してください。

ネズミなどの害獣・害虫防除は”すぐくる”総合リビングサービス株式会社にお任せください!

”すぐくる”は、独自の駆除マニュアルにより、圧倒的なスピードでハクビシンなど害獣や害虫のトラブルを解決します。

同業他社では数週間~場合によっては数か月かかるハクビシンなどの害獣駆除を通常2日で完結させます。

”すぐくる”総合リビングサービス株式会社の強み

迅速な対応:ご連絡後、最短30分で駆けつけます。

確実な駆除:有資格者が徹底的に駆除いたします。

安心の料金:明確な料金体系で、追加料金は一切ありません。

アフターフォロー:施工完了後はお客様のご自宅のコンシェルジュとしてご自宅で発生する様々なトラブルや困りごとに臨機応変に対応いたします。

ネズミやハクビシン・コウモリ等の害獣やトコジラミやシロアリ・ゴキブリ等の害虫でお悩みの方は

☆公益社団法人日本ペストコントロール協会会員

☆一般社団法人埼玉県ペストコントロール協会、感染症予防衛生隊

☆日本ペストロジー学会会員

☆建築物ねずみ昆虫等防除業登録の有る

”すぐくる”総合リビングサービス株式会社へご相談ください。